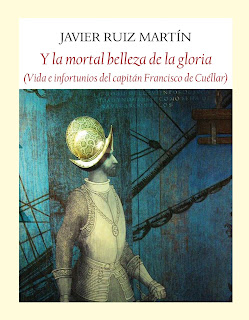

Avance editorial del libro que se publicará en septiembre: «Y LA MORTAL BELLEZA DE LA GLORIA», de Javier Ruiz Martín

Y LA MORTAL BELLEZA DE LA GLORIA

Vida e infortunios del capitán Francisco de Cuéllar

LIBRO PRIMERO

Año 1568SE FORJA UN ESPÍRITU

I

Por causa del miedo y la superstición, nadie osaba hablar de locura, mas todos pensaban en ella. Don Lucas se estaba esforzando para no mencionarla en su homilía, pero en una ocasión se le escapó y los vecinos de Magán, presentes sin excepciones en la iglesia, sintieron una morbosa curiosidad ante el inesperado descuido de su párroco.

Hacía mucho calor, y en los bancos

de madera de pino traídos del aserradero de Toledo durante el último invierno

el olor a sudor se volvía insoportable porque el sermón se alargaba más de lo

habitual debido a la trágica circunstancia de que el joven príncipe Carlos, el

loco, había muerto.

La voz del cura no se oía bien con el

constante tañido de las campanas lejanas, los llantos y suspiros de las mujeres

y las exclamaciones que secundaban las reflexiones contenidas en la prédica.

En el primer banco estaban sentados los

alcaldes, los regidores, el alguacil y el escribano. Entre ellos destacaba la

figura grave y seca de Juan Bautista de Chinchilla, el único hidalgo del

pueblo, que iba vestido de un negro terciopelo raído que parecía la piel de un

perro sarnoso. Las cuatro cofradías de Magán se habían disputado el siguiente

banco, pues todos querían estar lo más cerca posible del altar durante la

celebración de la misa. Las cofradías de la Concepción de Nuestra Señora y la

de san Andrés habían ganado la batalla, y sus más ínclitos representantes

llenaban el segundo banco, con gesto contrito y cierto aire de triunfo. Los miembros

importantes de las otras dos se hallaban en el tercer banco, y miraban con recelo

y un poco de odio a los que estaban en el segundo, porque sabían que, en

definitiva, el privilegio de ocupar ese sitio en la iglesia se sustentaba en

las rentas de sus respectivas cofradías, que triplicaban las suyas. El resto de

vecinos se amontonaban en los otros bancos. Algunos permanecían de pie, y

varios niños se habían sentado en el suelo, muy cerca de las reliquias de san

Marcelo, el papa mártir, que el cura

había colocado hacía pocos días junto a la urna que contenía un pedazo

de piedra de la tumba de Cristo. Todos estaban impacientes por que terminara la

predicación y don Lucas iniciara el ritual de la consagración de la hostia para

comulgar.

El dolor por Carlos era sincero, ya que

había sido bastante querido, y también lo era su padre; aunque los rumores

acerca de la extraña muerte del príncipe comenzaban a extenderse como bandadas

de pájaros enlutados por los cielos de España y ensombrecían la conciencia de

Felipe II, que apenas había conseguido dormir desde que su hijo pasara al purgatorio

en virtud de sus actos terrenales, tan reprobados en la Corte.

Don Lucas terminó el sermón, alzó la hostia

y los feligreses se arrodillaron. Solo llenaban el silencio las insistentes

campanadas de las iglesias de Mocejón, Olías, Villaseca y tal vez las de

Villaluenga. La Sagra entera lloraba por el príncipe Carlos.

Leonor se inquietaba siempre que acudía a

misa, porque sabía que muchos ojos la observaban para comprobar si comulgaba.

De niña, viviendo con sus padres en Alcalá de Henares, comprendió la necesidad

de demostrar de puertas afuera que era una auténtica cristiana. «Pero de

puertas adentro —le había dicho un día su padre— lo que hagamos solo es asunto

nuestro». Leonor recordaba ahora las palabras de su padre, inspiradas por la

voluntad de sobrevivir en un mundo hostil; así pues dejó el banco y se metió en

la fila de comulgantes que avanzaba hacia el altar. Cuando llegó su turno abrió

la boca, y don Lucas posó el cuerpo blanco y redondo de Cristo sobre su lengua.

Leonor se volvió y buscó su hueco en el banco, pero no se pudo sentar porque

estaba ocupado; entonces se fue hacia el fondo de la iglesia, donde se hallaba

su hijo Francisco, sentado en el suelo con los otros niños. Leonor se

arrodilló, como los demás fieles, y esperó la bendición.

En el

camino que llevaba a la ermita dedicada a la Concepción de Nuestra Señora la

Virgen María, unos cuantos penitentes avanzaban de rodillas, bajo el espantoso

sol del mediodía. Querían implorar a la hermosa talla de madera de roble que

intercediera ante Dios, con el fin de sacar lo antes posible a Carlos del purgatorio.

De todos eran conocidos los pecados del príncipe, siendo el más terrible de

ellos su impulso parricida movido por la desesperación y el resentimiento.

Los vecinos que salían de la iglesia se

iban incorporando a esta penitencia. Los niños hacían lo que hacían sus

mayores. Don Lucas se aproximaba a los más ancianos y achacosos y les explicaba

que no había obligación para ellos, pues con el sacrificio de los jóvenes, y

sobre todo de los niños, la Virgen se iba a sentir más que satisfecha.

Leonor agarró con decisión la mano de su

hijo, tiró de él y le obligó a arrodillarse en el suelo pedregoso. Se arrodilló

ella también y juntos se dirigieron despacio hacia la ermita.

Cuando habían recorrido gran parte del

camino oyeron el ruido de unos cascos y luego vieron pasar a don Lucas montado

en su burra, muy cerca de ellos. Enseguida llegó el cura a la ermita, buscó la

sombra de un arbolillo, y, abanicándose, esperó a todos los penitentes. A

medida que estos iban saliendo del camino, el cura les miraba con afecto y les

ayudaba a levantarse. Fue contando para sí a cada uno de ellos y recordando sus

nombres y apellidos, y cuando alcanzó la cifra de ciento ochenta y ya nadie

quedaba para entrar en la ermita excepto él, miró al cielo y dio gracias al

Señor porque la lumbre del amor al prójimo seguía encendida en los corazones de

todos los vecinos de Magán. Después atravesó el umbral sagrado, subió al

pequeño altar y comenzó la segunda misa del día por la salvación del alma del

príncipe Carlos.

Francisco tenía en la rodilla izquierda una

herida que no se cerraba. Leonor la limpiaba todos los días con agua, la secaba

con cuidado y después le aplicaba un aceite que Prisca, la curandera, había

preparado. El niño se había hecho este corte con un canto afilado del camino,

el día de la penitencia por el príncipe, cuando estaba a punto de llegar con su

madre a la ermita. Un líquido encarnado manchaba ahora el vendaje. Francisco se

quejó cuando Leonor empezó a quitárselo para hacerle la cura.

—Si te oyera tu padre —dijo

Leonor mientras manipulaba la venda. La herida quedó al descubierto—.

Parece que el ungüento de Prisca no está haciendo efecto.

Cuando

Francisco oyó a su madre, se asustó y dobló la pierna. Pero ella se la volvió a

estirar con cariño.

—No

te preocupes; estas heridas tardan en curarse. Seguiremos unos días más con el

aceite.

—¿Qué

hacemos si no se cura, mamá?

—Ya

pensaré en algo. Tú procura no hacer salvajadas, sobre todo nada de trepar

árboles y paredes. Y si el bruto de Anacleto te obliga a hacerlo, me lo dices y

me las entenderé yo con él.

Anacleto

era el hijo del alguacil de Magán, y de nacimiento le faltaba el brazo derecho.

Tenía una fuerza descomunal que le permitía escalar por cualquier sitio con su

único brazo. Un día que Prisca, la curandera, le vio subir por una pared de la

iglesia como si fuera una araña, dijo:

—Este

muchacho está endemoniado.

Los

vecinos que oyeron a la curandera cogieron miedo y prohibieron a sus hijos que

fueran detrás del Endemoniado. A los pocos días, solo tres o cuatro niños le

seguían y jugaban con él, pero, con el tiempo, no le quedó más que un acompañante:

Francisco.

Sin embargo, la inteligencia de Anacleto no

era corta aunque lo pareciera. Era capaz de comprender y valorar la fidelidad

de Francisco. Cuando le proponía que participara en uno de sus juegos

temerarios y le veía indeciso, siempre

le decía:

—Anda,

Cuéllar, que nos vamos a divertir.

Francisco

admiraba mucho a Anacleto, el Endemoniado, pero no sabía bien por qué; tal vez

por su fuerza, o por su terrible apodo, que no era para tomárselo a broma, pues

podría traer problemas a sus padres. La diferencia de edad entre los dos niños

era pequeña, y considerable la de tamaño. Francisco había cumplido diez años

unos días antes de la muerte del príncipe Carlos, y Anacleto, el Endemoniado,

tenía ya doce, y una sombra de barba empezaba a extenderse por sus facciones

infantiles, tempranamente endurecidas por el callado sufrimiento que le causaba

su defecto.

Una noche Francisco se acostó tiritando,

aunque hacía calor. Al poco de dormirse se despertó con una fuerte calentura.

Leonor, alarmada, metió seis paños de Segovia en un cubo de agua fría, después

los escurrió, los plegó y se los puso a su hijo en la frente, en el pecho, en

los brazos y en las piernas. A la luz de la vela de sebo vio que la rodilla

dañada tenía una mancha que invadía el muslo. Leonor la palpó con cuidado y Francisco dio un respingo. Los paños se

secaban muy rápido y había que mojarlos sin descanso. Leonor abrió más las

ventanas de la casa para que le entrara algo de fresco al niño, pero esa noche

de agosto era muy calurosa; solo quedaba esperar con paciencia la llegada de la

madrugada, cuando los vientos de la llanura abrasada por el sol empezaban a

removerse y se metían en las casas, que parecían hornos. Los vecinos que tenían

la suerte de vivir en casas con ventanas orientadas hacia el monte podían dormir

mejor durante las tórridas noches de verano. Pero la casa de la familia Cuéllar

estaba encajonada en otras tres. Para entrar en ella había que meterse en un

estrecho callejón maloliente donde meaban los perros y los gatos. Las dos

únicas ventanas que tenía esta casa daban a un patio de vecinos: allí se

acumulaban las basuras y anidaban las ratas. Cada cierto tiempo Leonor limpiaba

este patio, y el mal olor y las ratas desaparecían. Sin embargo, a los pocos

días empezaban a aparecer otra vez los desperdicios que los vecinos de las

casas adyacentes tiraban desde sus ventanas, y entonces las ratas regresaban.

Todos estos vecinos eran lindos o

cristianos viejos, o eso decían ellos, y como carecían de estatutos de limpieza

de sangre que lo acreditaran, recurrían a esta clase de desprecio hacia quienes

tenían una ascendencia sospechosa.

Leonor se acostó en el jergón y acarició el

cabello a su hijo. Lo tenía muy negro, como su padre. Eran también muy morenas las

otras tres hijas que tuvo y que apenas llegaron al año de vida. Vinieron al

mundo muy seguidas, y la muerte se las había llevado una detrás de otra sin

piedad. El último en nacer fue Francisco, que había logrado sobrevivir a las

dos cortas epidemias de peste que golpearon Madrid y muchos pueblos de Toledo

en los últimos siete años. Leonor amaba a este hijo más que a su propia vida, y,

mientras acariciaba ahora su pelo sudoroso, imploraba a Dios para que le

quitara la calentura y curase la herida de su rodilla. La noche avanzaba, pero

no corría el aire. El olor a podrido entraba por la ventana. Leonor se acercó

más a Francisco, tomó su cabeza, la

recostó con ternura sobre sus pechos y le cantó, como hacía siempre que el miedo

y la incertidumbre rondaban. Ah, se sentía culpable por haberle obligado a ir

de rodillas hasta la ermita. Pero lo hizo por él, porque no quería que creciera

infeliz, acosado por el vilipendio y la constante amenaza de la denuncia.

Pensando en estas cosas, se quedó dormida.

Cuando amaneció, Francisco tenía la pierna

muy hinchada y la calentura persistía. Leonor le ofreció pan y aguapié, pero el

niño no quiso comer nada.

Sonaban las campanas de la iglesia llamando

a la misa del domingo. Leonor se lavó la cara y las manos, se arregló el

hermoso cabello y lo cubrió con un pañuelo, se alisó la camisa, se recompuso la

faldilla y el delantal y dijo:

—Marcho

a misa. Después me iré a buscar a Prisca, la curandera. Tú no te levantes. Si

tienes sed, aquí está el aguapié.

—¿Me

voy a morir, mamá? —preguntó Francisco. Leonor le besó en la frente y cogió su

mano.

—Tú

eres más fuerte que tu amigo Anacleto —le dijo—. Duérmete, que vuelvo enseguida.

Poco

después de quedarse solo, Francisco sintió hambre y se comió el pan. Luego se

durmió. Pasado un rato, cuando abrió los ojos, vio la ancha sonrisa de Anacleto,

el Endemoniado.

—Qué

haces ahí tirado como un mendigo. Anda, sal del jergón y vente al prado de

Majatual.

—No

te oí entrar —dijo Francisco.

—¡Cómo

me ibas a oír, si estabas roncando que parecías un mulo!

—Anoche

dormí poco. Mira cómo tengo la pierna.

Anacleto

echó un vistazo a la pierna hinchada de su amigo. Una expresión divertida transformó

su rostro.

—Tendría

gracia que te la tuvieran que cortar. Entonces seríamos el cojo y el manco.

¡Menuda pareja!

Francisco

se incorporó y recostó la espalda en la pared. El calor, a esa hora de la

mañana, era ya sofocante. Por las ventanas abiertas de la casa entraba el olor

a podrido del patio. Anacleto se acuclilló, cogió el vaso y bebió un poco de

aguapié. Francisco le miraba el brazo hercúleo, cubierto por un vello oscuro y

rizado. Intentó imaginar el otro brazo ocupando su lugar en el cuerpo de su

amigo; siempre le había fascinado a Francisco ese brazo inexistente que, de

algún modo, parecía existir. Había algo en Anacleto, el Endemoniado, que le

impresionaba.

—Bebe

un poco, que te sentará bien –dijo Anacleto, ofreciéndole el vaso. Francisco bebió

y se secó los labios con un borde del jergón. Tenía los ojos cansados y le dolían

las sienes. Apoyó la cabeza en la pared.

Anacleto,

el Endemoniado, observó de nuevo la pierna de Francisco, y pensó que tenía un

aspecto muy malo, pero esta vez no quiso embromarle. Se sentó a su lado, con la

intención de contarle una de sus divertidas historias para animarle, pero vio

que el otro se estaba quedando dormido, y él también se recostó en la pared, y

cerró los ojos.

—Oye,

¿no deberías estar en misa? —le preguntó de pronto Francisco.

—¿Pero

tú no estabas dormido? —respondió Anacleto, con los ojos todavía cerrados.

—No

dormía, pensaba.

Anacleto

abrió los ojos, miró a su amigo y dijo:

—No

pienses mucho las cosas, no es bueno.

—Sea

bueno o malo, las pienso —afirmó Francisco.

—Y

en qué piensas, amigo.

—En

que mi madre tiene miedo. Ella cree que yo no me entero, pero lo veo.

—Es

normal tener miedo alguna vez, a todos nos pasa —dijo Anacleto.

—Pero

es que mi madre tiene miedo siempre, ¿lo entiendes?, siempre. Se levanta con

miedo, se acuesta con miedo, come con miedo. Tiene miedo por mí, y por mi

padre, que se pasa la vida viajando, y por mis abuelos, que viven en Tánger también

con miedo —explicó Francisco—. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero vivir con miedo,

quiero ser como vosotros –confesó.

—¿Como

nosotros?

—Sí,

un lindo de la cabeza a los pies, si

es que conservo los dos, como toda la gente del pueblo, como tú.

—¡Como

yo! —exclamó Anacleto, el Endemoniado—. Si tú supieras. Mi vida está llena de

sufrimiento.

—Pero

no tienes miedo, Anacleto, y eso es lo que importa.

—Tú

tampoco, amigo Cuéllar, aunque no lo creas.

Durante la celebración de la misa Leonor,

sentada en uno de los bancos de atrás de la iglesia, observó que Prisca, la

curandera, no estaba. Sentía angustia por haber dejado al niño solo en casa,

con esa calentura y la pierna tan mal.

Don Lucas tenía prisa porque debía marcharse

para oficiar también la misa de Mocejón, pues el padre Antonio Prieto, su

párroco, había fallecido repentinamente, según le comunicaron la noche del

sábado a través de un correo urgente enviado por el concejo del pueblo vecino.

Don Lucas estaba de mal humor; le gustaba mucho hacer largas homilías que

preparaba especialmente para la más importante misa de la semana. Aunque tenía

un amplio repertorio de sermones guardados en el cajón de su despacho para cada

ocasión y los casos de apuro, que iba variando según le conviniera, durante la

noche del sábado había estado reflexionando acerca del amor conyugal, y había

escrito de un tirón un bello y novedoso sermón en el que ponía como ejemplos de

sagradas uniones matrimoniales a los reyes de los reinos de España desde épocas

remotas, y llegaba hasta los reyes actuales, Felipe II y su esposa Isabel de Valois.

También había incluido don Lucas, como paradigma del matrimonio cristiano, a

sus propios padres para rematar tan trascendental cuestión. Pero ahora, en la iglesia,

tuvo que reducir mucho esta homilía debido a las circunstancias. En cuanto

terminó el sermón, don Lucas celebró la Eucaristía con una rapidez poco usual,

dio la bendición y despareció como un espectro, dejando a los vecinos del

pueblo con la hostia deshaciéndose todavía en la boca. Fuera, junto a la puerta de la iglesia, tenía el párroco

preparada la burra; montó a horcajadas, arreó al animal y se dirigió hacia el

camino de Mocejón. Muchos niños le siguieron hasta las afueras de Magán y le

desearon que pasara un buen día. El cura hizo el símbolo de la cruz sobre sus

cabezas y se alejó imponiendo a la burra un trote impaciente porque veía que

era muy tarde, pues el sol estaba ya alto.

Al salir de la iglesia Leonor fue en busca

de Prisca, la curandera. Atravesó la plaza, pasó cerca de la casa del cabildo y

concejo y se metió por el camino de la poza. A lo lejos se extendía el prado de

Majolías, reseco y agrietado por la sequía. Prisca vivía en la última casa del

camino. Había levantado una cerca para

que no se le escaparan las gallinas, pero no le servía de mucho porque estas

salían a su antojo por debajo de las maderas y se desperdigaban por el prado,

aunque siempre regresaban al corral cuando su dueña les echaba la comida.

Leonor franqueó la cerca y llamó a la puerta de Prisca, pero nadie le abrió.

Volvió a llamar y aguardó un rato. Nada. Entonces gritó:

—¡Hola!

Unos

vecinos se asomaron por las ventanas de sus casas para curiosear. En ese

momento Prisca, la curandera, abría la puerta y Leonor entraba en la casa.

Francisco y Anacleto dormitaban recostados

en la pared cuando llegaron Leonor y la curandera. Lo primero que esta hizo fue

examinar la pierna hinchada y la herida; después abrió la caja que traía

consigo y sacó un frasco que contenía un

líquido verde que extendió por la pierna de Francisco, desde la ingle hasta el

pie. Luego encendió el fuego y calentó en un puchero un preparado de hierbas de

un olor tan intenso que durante un tiempo aplacó la pestilencia que venía del

patio. La curandera vomitó dentro del puchero y removió el contenido hasta

convertirlo en una pasta que empezaba a oler peor que el patio; retiró el puchero

del fuego y, sosteniéndolo por el asa, lo dejó en el suelo, al lado de

Francisco.

—Lo

que voy a hacer ahora te va a doler, porque la pasta está abrasando —dijo

Prisca—, pero, en cuanto esta se enfríe, empezarás a sentir alivio en la

pierna, ya verás.

La

curandera cogió de nuevo el puchero y vació lentamente casi todo su contenido

en la pierna hinchada. A Francisco se le saltaron las lágrimas, pero no se

quejó. Leonor lloraba y miraba a su hijo, y Anacleto, el Endemoniado, daba

vueltas alrededor de la habitación como una bestia acorralada. Sufría por su

amigo.

—¡Endemoniado,

así no ayudas! ¡Te sientas de una vez o te largas! —le regañó Prisca.

—Vale

–musitó Anacleto, y se sentó.

—Conviene

deshacerse de esto —dijo la curandera, señalando el preparado sobrante—, porque,

si se enfría, el puchero se echará a perder.

Leonor

cogió el puchero todavía caliente, se acercó a la ventana y arrojó el preparado

al patio.

—Ahora

esta pierna hay que envolverla bien —dijo Prisca, la curandera—. Necesito

trapos.

Leonor

abrió el cajón de una cómoda y sacó todos los paños de Segovia que tenía. Eran

parte del ajuar que trajo cuando se casó. Eso había y poco más, porque entonces

sus padres tenían todos los bienes confiscados por el Santo Oficio, y la dote

que estos pudieron preparar para su hija se vio muy mermada debido a esta circunstancia.

Prisca, la curandera, cogió los paños y con

ellos envolvió la pierna de Francisco. Hizo varios nudos para que no se cayeran

y dijo:

—Ya

está, niño. Durante tres días con sus noches habrás de estar muy quietecito. Al

cuarto día vendré a ver tu pierna. También tienes que beberte esto —le dio un

vaso con un brebaje tinto—. Empieza ahora mismo. Te tiene que durar hasta el

miércoles. Sentirás que la calentura se va y que la pierna te duele menos. Ah,

y repite cada día estas palabras que te voy a decir al oído, son para reforzar

los efectos de la pócima.

La

curandera aproximó su boca a la oreja de Francisco y dijo algo que solo él oyó.

Anacleto miraba con curiosidad, y Leonor, esperanzada.

Prisca, la curandera, cogió su caja y se

puso en pie. Leonor sacó un real.

—Guárdate

eso. Con que me des un trozo de pan para recuperar lo que he echado por mi boca

en ese puchero, me sentiré pagada.

Dijo

la curandera, y recibió el pan de Leonor. Masticándolo, se marchó.

*************************

A los tres días la calentura había cedido,

y, al cuarto, volvió Prisca para oler la pierna de Francisco.

—Ya

no tienes calentura, y la pierna huele mal. ¿Rezas las palabras que te dije?

—Sí,

las rezo.

—Volveré

dentro de once días.

Leonor

le ofreció de nuevo el real, pero Prisca no quiso cogerlo.

Pasados los once días se presentó Prisca,

la curandera, con un martillo en casa de Leonor. Desató los nudos que había hecho,

retiró los paños de la pierna y con el martillo rompió el preparado, que se

había endurecido como si fuera una coraza después de tanto tiempo. Lavó la pierna

con agua y observó la cicatriz de la rodilla.

—La

herida se ha cerrado y ya no hay hinchazón. Veo que me has hecho caso y has rezado

—dijo.

Leonor

insistió a la curandera en que aceptara el real, pero esta no quería.

—Me

pagaste el otro día con el pan. Hoy estoy más que pagada porque tu hijo se ha

curado.

Leonor

la besó en la frente.

CONTINUARÁ...

Comentarios